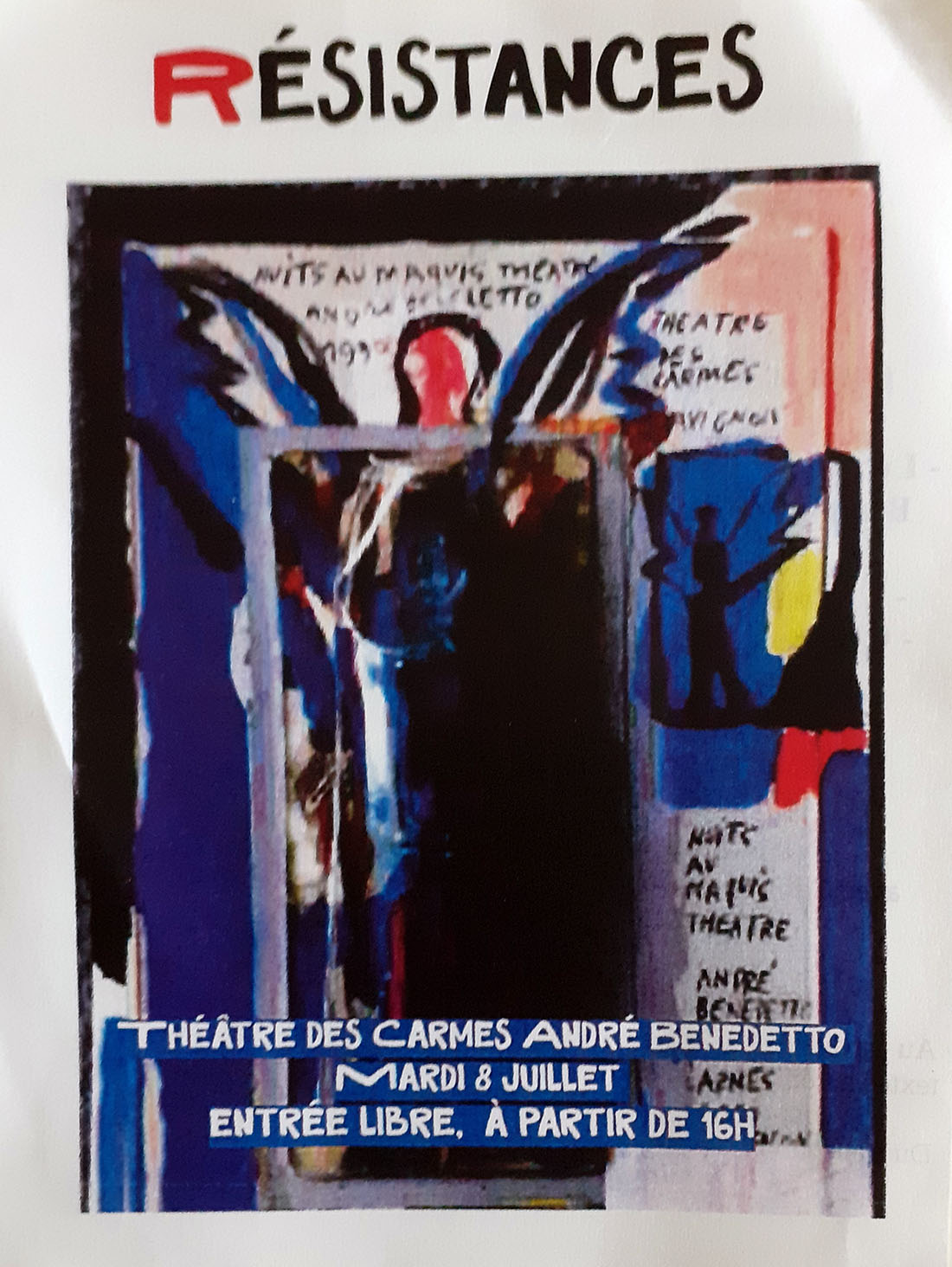

André Benedetto forum-débat

le 8 juillet 2025, « La journée nécessaire »

RESISTANCES / RESISTANTES

16h sérigraphie

17h extrait Nuit au Maquis

17h30 conférence lecture de Juliette Weller sur les Résistantes de Manosque

19h chants de Résistances

intermèdes clips vidéo

Clip audio-vidéo (20′)

Texte dit pour la première fois à la Fête de l’Humanité, le 13 septembre 1980,

avec le concours de la Cie Lubat .

Publié aux Editions Jacques Brémond : lien publication

reprise magnifique en 2012 de Nelly Pulicani

et en 2013 de Ph.Caubère

Des troubadours aux félibres, des camisards aux maquisards, le poète de Memento occitan déploie sa géographie élective, dépecée par les promoteurs : « L’Occitanie dans sa robe de sel et d’ocre / Et de terres abandonnées au plus offrant. » Le poète réveille la tradition du trobar clus et la mémoire des révoltes populaires occitanes pour mêler des noms rarement associés, tels Mistral et Jaurès ! Le souffle épique fait sonner le français et l’occitan avec la même ferveur. Si la langue pétrie d’Histoire de Benedetto renoue avec les grandes épopées populaires, ce n’est plus le héros singulier qui règne au cœur du chant mais la conscience collective à voix multiples. Renouveau d’un lyrisme révolutionnaire occitan à l’opposé du registre pittoresque et refusant tout enfermement régionaliste…

En 1966 André Benedetto avait enregistré lui-même sur le petit magnétophone de jean-Marie, la transcription du texte radiophonique d’Antonin Artaud de 1947 « Pour en finir avec le jugement de Dieu » . Puis la bande a été perdue. En 1980 on a refait un enregistrement dans un coin du théâtre des Carmes, en essayant de retrouver le même souffle. André avait également lu ce texte dans les années 2000 pour un vernissage de Bessompierre sur les marches de la bourse du travail à Arles.

Clip audio-vidéo (22′)

![]() AVIGNON OFF 24

AVIGNON OFF 24 ![]()

mardi 9 c’est 𝗹𝗮 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲́𝗲 𝗻𝗲́𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗶𝗿𝗲 !

![]() à 14h 𝙊𝙪𝙫𝙧𝙞𝙚𝙧𝙨, 𝙥𝙖𝙮𝙨𝙖𝙣𝙨, 𝙣𝙤𝙪𝙨 𝙨𝙤𝙢𝙢𝙚𝙨 … une rencontre avec 𝗟𝘂𝗰𝗶𝗹𝗲 𝗯𝗿𝘂𝗻𝗲𝗮𝘂 Apicultrice, et 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗣𝗳𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻𝗴 Vigneron entremêlée de textes d’André Benedetto lus par Claude Djian, Christian Bourgeois et Regis Rossotto !

à 14h 𝙊𝙪𝙫𝙧𝙞𝙚𝙧𝙨, 𝙥𝙖𝙮𝙨𝙖𝙣𝙨, 𝙣𝙤𝙪𝙨 𝙨𝙤𝙢𝙢𝙚𝙨 … une rencontre avec 𝗟𝘂𝗰𝗶𝗹𝗲 𝗯𝗿𝘂𝗻𝗲𝗮𝘂 Apicultrice, et 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗣𝗳𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻𝗴 Vigneron entremêlée de textes d’André Benedetto lus par Claude Djian, Christian Bourgeois et Regis Rossotto !

![]() à 17h 𝙀𝙢𝙗𝙖𝙡𝙡𝙖𝙜𝙚

à 17h 𝙀𝙢𝙗𝙖𝙡𝙡𝙖𝙜𝙚

Contribution vidéo de JM Peytavin

Ultra rapide anniversaire des 60 ans du Théâtre des Carmes 28/10/2023

Christian Bourgeois – peintre, au Théâtre des Carmes le 27/10/2023

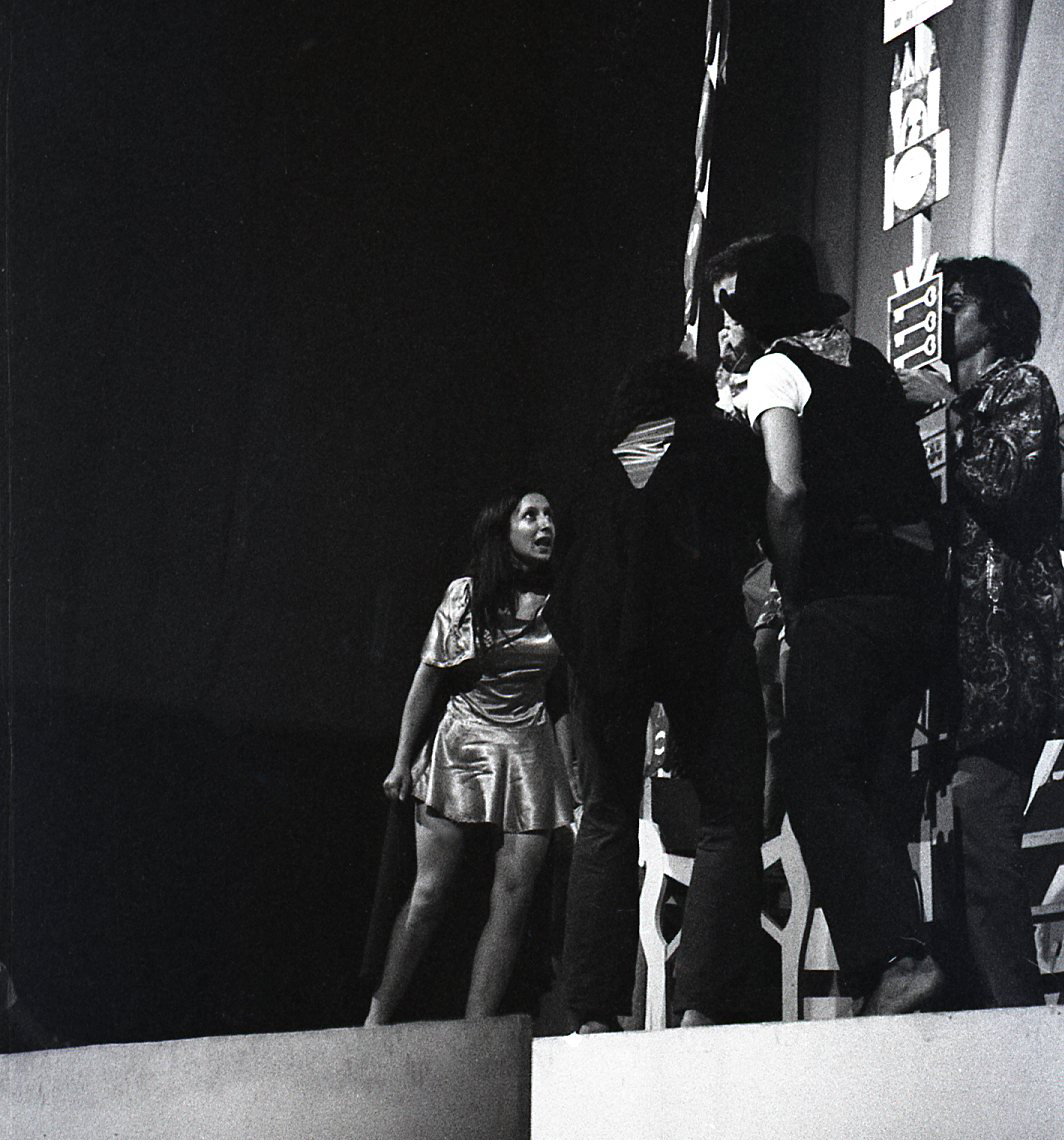

actrice dans les pièces d’André Benedetto:

1985 Tout Hugo d’un seul coup

1979 Pique-nique au moulin d’Ardus

1978 Ville à vif – L’Occitana Engabiada

1977 Saint-Féniant et Dame Paresse

– Parcours vénitien

1973 Les Tambours de Satan

1971 À bec et à griffes

1985 Peire Vidal, le loup polyglotte de Frédéric Vouland

Avant programme

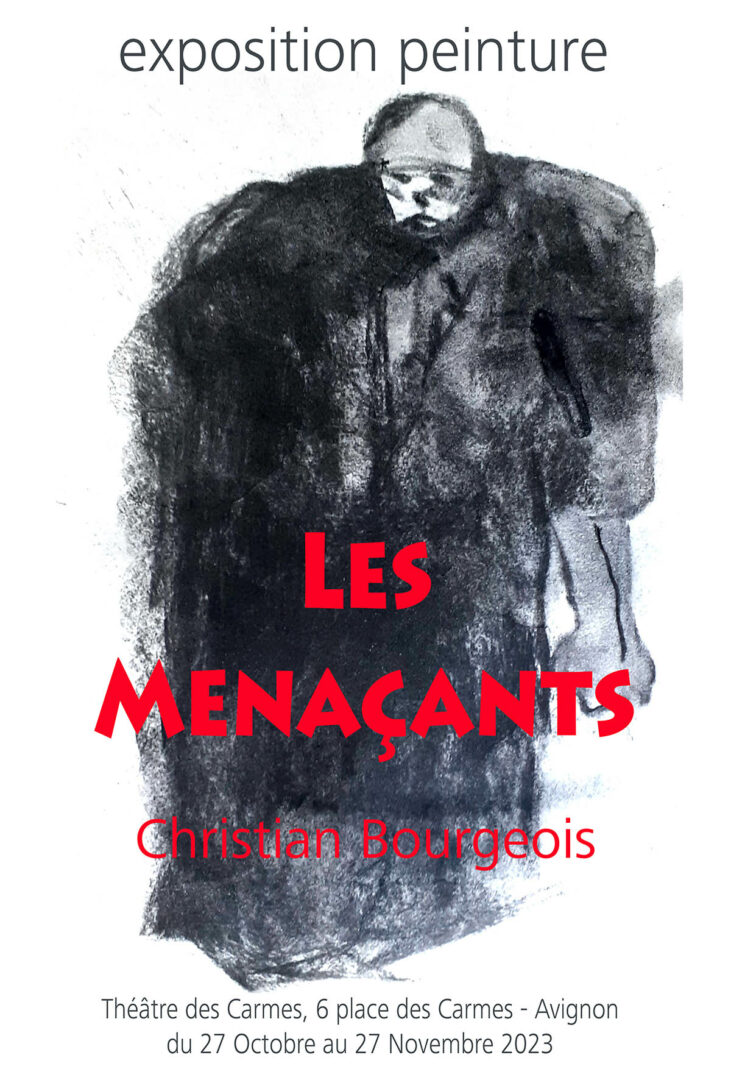

Inauguration de l’exposition-peinture de Christian Bourgeois « Les Menaçants », d’après sa série « les Ogres

Christian Bourgeois, peintre, vit et travaille à Pouzilhac – Gard.

Compagnon de la première heure de la Nouvelle Compagnie d’Avignon, il a été chef décorateur télévision en côte d’Ivoire et au Sénégal, puis il a enseigné les arts plastiques à Paris. Il a accumulé une œuvre foisonnante, peu connue du public. L’exposition sera une bonne occasion de la révéler.

Le Théâtre des Carmes, depuis sa création, est attaché aux artistes-peintres contemporains, parmi lesquels on trouve Georges Beaumont, Louis Pons, Michel Trinquier, Ben Vautier, Ernest Pignon-Ernest, Pierre François, Cadène, Pierre Cayrol, Jacques Brianti, Bessompierre, etc

archive : article de Maïa BOUTEILLET publié dans Libération le 28 juillet 1999

…Vingt et une heure trente, place des Carmes. A l’aise dans ses sandales, la mèche gris argent, André Benedetto discute sur le trottoir, devant le théâtre qu’il a fondé en 1963 et où, depuis, été comme hiver, il joue et met en scène les textes qu’il a écrits.

Le Menaçant

Un texte en forme d’inachevé, «une tentative de représentation» où le poète livre ses inquiétudes face à la peste brune, ses débats intérieurs d’artiste contre le racisme et l’intolérance. Sortes de pensées à voix haute, sans doute nourries de la lecture des quotidiens et d’une bonne dose de méfiance à l’égard de la télé.

Posté devant le rideau rouge, «à la recherche d’un héros tragique qui pourrait incarner le Mal», il en profite pour donner un petit cours de dramaturgie. Une télécommande à la main pour faire la lumière comme bon lui chante, bonhomme, il explique qu’œdipe, héros tragique par excellence, était, au fond, «un type simple, bien que né à la cour, jusqu’au jour où un vieux lui a cherché des noises au carrefour». Et, poursuit-il, avec l’accent de la garrigue, «comme il a bien répondu à la question, un peu comme au jeu des Mille francs, voyez, il a gagné la reine. On l’imagine bien raconter ça dans un bistrot de toute façon, le théâtre, c’est d’abord une affaire de bistrot , attablé devant un pastis et des cacahuètes» » …

Exposition des œuvres de Christian Bourgeois

Lecture d’extraits de « Le Menaçant » d’André Benedetto

Dirigée par Régis Rossotto

Avec Claude Djian, Corinne Djian, Nolwenn Le Doth, Charlotte Michenaut, Thomas Billaudelle, Benoit Miaule, Régis Rossotto, Florent Terrier, Florian Martinet, Héléna Vautrin

Lecture d’extraits de « Jaurès la voix » d’André Benedetto

Par Jean-Claude Drouot

« Feu d’artifice » Benedetto

Avec notamment des extraits d’ « emballage » d’André Benedetto

Par Claude Djian et Marie Hurault

des extraits de « Lola Pélican » d’André Benedetto

Par Christine Matos

Vidéogrammes de Jean-Marc Peytavin.

Des surprises

Les 60 bougies et le gâteau à partager !

Entrée Libre

Réservation au 04 90 82 20 47

Projection de vidéogrammes dessinés par JM Peytavin sur des poèmes d’André Benedetto dits et enregistrés par l’auteur, plus un monologue en duo inattendu…